|

�V���V���A���D�O��t�F���[�[��ւ𗘗p���āA�Ŗk�̌Ǔ��u���K�E�當�v�̓o�R�c�A�[�ɏo���B�d�Ԃ̍L���ŋ��R�����������Ԍ���i7/1�`16�j�T�O���I�t������I�ȓ��@���B���܂łX���ɂQ�x�̖k�C���t�F���[�c�A�[���������A��������䕗�ɐi�H��j�܂�A�Ԉꔯ�̋A������B����͗\�����ʑ䕗�R�A�������������A�K�^�ɂ��S�s���e�����邱�ƂȂ������A�҂ł����B�ŋ߂͑䕗����łȂ��A�~�J�̂Ȃ��k�C�����낤���C�ۏ��B�����Ƃ��t�F���[�[��ցi�ԗ��A�h���C�o�[�A����҂P���ŕГ�33,740�~�j�𗘗p���邽�߁A�T���V���Ƃ����ϑ��I�ȍs���ɂȂ邪�A����͂��Ȃ�ߖ�ł���B

���Q�O����ɏo�q�����A���t�F���[���Ϗ��q���ʼn��シ��C��̂����������B�[��ւ͗A���g���b�N�������̂ŁA�����������Ȃ邪���ԕւ𗘗p�����ق���������������Ȃ��B���d���̗Ⓚ�Ԃ���o���Ă���B

���`�[��P�F�S�T�o�q�ɂ��킹�āA�O���U���Q�P�F�R�O�Ɏ�����o�����A��D�J�n�����Q�Q�F�R�O�܂łɃt�F���[����ɓ�������B����ɂ��[��A�t�F���[�͐Â��ɏo�q�����B

���A�ڂ��o�܂��ƃt�F���[�͋{�鉫��ʉ߂��Ă���B�֓��ɂ������Ă����~�J�O����˂������A�`���g�Â��Ȑ��V�ƂȂ��Ă����B |

|

�V���V���i�o�q���Ɠ����j�P�X�F�S�T�A�t�F���[�͗\��ʂ�Ϗ��q�`�ɐڊ݂���B���D��A���������痯�G��쓹���o�R���āA���{�C���݂̃I���������C���ɓ���B�Ύ납�痯�G�܂ł̍����Q�R�P�����A���G����V���܂ł̍����Q�R�Q�����A�y�ѓV������t���܂ł̓����P�O�U�����̂��ăI���������C���ƌĂ�ł���B���������t�ύX�ƂȂ邱��A�\�肵�Ă������̉w�u���т��הԉ��v�ɓ������A��h�i�Ԓ����̂��Ɓj�p����Z�b�g���ďA�Q�ɂ��B�������������ƏI������B |

|

�V���W���A�����T�F�R�O�N�����o������������B��h�������̉w�͍��w��d�v�������u���ԓc�Ɣԉ��v�ׂ̗ɕ��݂���Ă��āA�����̐ݔ����V�����A���S���ė��p�ł���B

�U�F�O�O�@�t���Ɍ����ďo������B���H�͋߂��̃R���r�j�ōς܂���B�P���R�ւ����Ȃ��t�������K�s�̃n�[�g�����h�t�F���[�ɏ��x��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������Q��������������X�^�[����B |

|

���{�C�ɉ����đ���I���������C���̈�Ԃ̌��ǂ���́A�V������T���x�c����̊C�ݐ���t���܂ő����Ԃ��B

���̕ӂ肩��A�C�ɕ����ԓ��u���K���v�����E�ɂƂ炦����悤�ɂȂ�B����܂ł̈��V��̉e�����c��A�R������͉_���N���o�Ă���B�����̓V�C�́A�{���̓V�C�ƈႢ�C�ەω����������悤���B |

|

�W�F�S�T�@�T���x�c����̐^���������A�����Ђ����瑖��B�X���Ȃ��A�d�����Ȃ��A�K�[�h���[�����Ȃ�����̈�{�����B�i�t���܂łS�W�����̕W���j

|

|

�������ƒn�����Ɍ������Ĉ꒼���ɐL�т������V��̋��Ԃɏ�����B�Ό��Ԃ��Ȃ��A�܂�Ŋ����H�̂悤�ȓ������{�ɂ��������B |

|

�P�O�F�T�O�@�t�������K�������i�I�V�h�}���j�`�s���t�F���[�ŏo�q����B��D���ԂɊԂɍ��������A�t�F���[�^�[�~�i���̗L�����ԏꂪ���ԂŎg���Ȃ��B���ւ̎Ԏ������݂͍��z�ɂȂ邽�߁A�Ԃ�u���čs�����Ƃɂ��Ă������A���������ԂɂȂ��Ă��܂����B�������Ȃ��A�Ԃ��Ȃ���������t�F���[�q�̎Ԃ��o��̂�҂��Ƃɂ������A��D�܂ł��܂莞�Ԃ��Ȃ��B�����˂��Ǘ���������ė��āA�߂��̓��ʂȒ��ԏ�Ɉē����Ă��ꂽ�B�Ȃ�ƁA�P���P�O�O�O�~�̒��ԑオ�����ŁA���łR���S�����̒��ԑ�S�O�O�O�~���������ƂɂȂ�B���X�N������ł�������łȂ��A���ԑ�܂Őߖ�ł��K��̗ǂ��o�q�ƂȂ����B |

|

�t���p����A���{�Ŗk�[�̏@�J����������B�����i�����ǂ܂�j�`�܂ł̏�D���Ԃ͂P���ԂS�O���A����ƁA���났�̎��Ԃ��ł����B���i���R�ȂQ�C�P�S�O�~�j�ł��D���̍��ȃX�y�[�X�͍L���A���K�ȑD���ƂȂ�B |

|

�P�Q�F�Q�O�@�C��̗��K�R�������Ă���B�����`�����܂ł͂��ƂP�O���̋������B�V�C������ɂ悭�Ȃ�A�R���ɂ�����_�������Ԏ��Ă����B

���₩�ȊC�ʂɗ當���������Ă����B���̐��V�����炭�������Ƃ����҂���B |

|

���K������A�t�F���[�^�[�~�i���O�̐H���ɋ삯���ށB���`���o�Ĉȗ��A�܂Ƃ��ȐH�������Ă��Ȃ��B�[��ւ̃t�F���[�̓��X�g�������Ȃ��A���ׂėⓀ�H�i�̎����̔��@�Řd�������Ȃ��B |

|

���킸�������������ɘ��R�T�O�O�~�i�����j�A���r�[�����������ďo���オ���҂B�l�肽�Ă̐����Ɂi�o�t���E�j�������T�L�E�j�̓�F���j�͎��R�̂��ܖ��������ς��Ïk���Ă���B��������̂͂����A���K�̂��ɂ͗��K���z��H�ׂĈ�B |

|

�������炦�̌�A��������Q������y���V�����u�݂����v�܂œk���Ō������B�`�p�ɉ����ĂT�����炢�̋߂��ŁA�w��ɂ̓y�V��������A���ʂɂ͗��K�R��]�ރx�X�g���P�[�V�������B

����ƍŖk�̗����ɂ��ǂ蒅�����I |

|

�����̗��K�R�o�����T���A�����͓����ό��Ń��t���b�V������B

�P�S�F�P�T�@�\���P���Q�ւ����Ȃ����K�X�|�b�g�߂���̊ό��o�X�ɏ�荞�ށB�ŏ��ɉ��Ԃ����I�^�h�}�����́A���l�̂�����]�Ƃ����Ӗ�������炵���B��������̗��K�R�~�i�F�͖k�C�����\������ق̃p�b�P�[�W�ʐ^�ɂ��g���Ă���B�c�O�Ȃ���_�������o���R���������Ȃ��B |

|

�����̔��Α��i��[�j�ɂ����@�u�������B���K�R�R���̉_����A���K�x�m�ƌĂ��R�e�͈�ς���B�r�X�������K�R���痬��o���n�₪�C�݂̊����`�����Ă���B |

�C���O�����痘�K�R��������B |

�R���͑z���ȏ�Ɍ������A�N�����_���₦�Ȃ��B |

|

�P�U�F�S�T�@��������ό����I��艕���ɖ߂�B

�P�X�F�R�O�@�h�̗[�H���ς܂��Ă��A�O�͂܂����邢�B

�ܓx�̍����k�C���̓��v�͓������P���Ԃ��炢�x�����o���B���̎��Ԃł����K�R�͗[�z�𗁂тċP���Ă���B�����͂S���N���ŎR����ڎw���B���X�ɏA�Q���A�̗͂�{�����Ƃɂ���B |

|

�V���X���A�����S�F�O�O�N���B

�����̑����J���A�����ɐ��܂闘�K�R�Ɖ����`��]�ށB���N�T���A�U���͓V��s���������A�����̓V�[�Y���x�X�g�̓V�C�ɂȂ����Əh�̎�l�������B���Ƃ����K�^�Ɍb�܂ꂽ�̂��낤���A�`�������W�ӗ~����C�ɍ��܂�B |

|

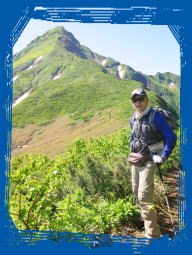

�T�F�P�O�@�o�R���̖k�[��c��i�Q���ڕW���Q�P�O���j�ɓ����B

�����܂ŏh�ő��}�����Ă��炦��B�����������͓o�R���[�J�����[�������炵�A���̋K���ɏ]��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ɁA�g�уg�C���̎g�p�A�X�g�b�N�̃L���b�v��t�A���R�O�̓o�R�C����Ȃǎ��R���ی삪�O�ꂳ��Ă���B |

|

�T�F�Q�O�@�o�R�J�n�B

���炭�͕��R�ȃE�b�h�`�b�v�̓���i�݁A�P�O���قǂœ��{�����S�I�u�ØI�v�i3���ڕW���Q�V�O���j�ɒ����B�Ō�̐��⋋�n�_�ƂȂ邪�A�l���݂�����Ēʉ߂���B�h�ł��炩���ߐ��⋋���ς܂��Ă������̂ŁA���R���ɖ������ܖ����邱�Ƃɂ���B |

|

�U�F�O�O�@�쒹�̐X�i�S���ڕW���R�X�O���j�A�j�t���ёт̋�Ԃɖ쒹�̂������肪��������B���̈�т̓g�h�}�c�A�G�]�}�c�̌����тɂȂ��Ă���B�h�ŗp�ӂ��Ă�������I�j�M����H�ׂ�̂ɐ�D�̏ꏊ���B |

|

�R���͎���Ɍ������𑝂��A�_�P�J���o�̋����g���l���̒��ɕ������邪�A��{���Ŗ����S�z�͂Ȃ��B�������A�ΎR���̗��K�̓q�O�}��w�r���������Ă��Ȃ����߁A���S���ēo�R���y���߂�B |

|

�U�F�S�O�@�����̓��W�i�T���ڕW���U�P�O���j�ɓ����B

���K���ɂ͗����͐������Ă��Ȃ����A�o�R�H���J���Ƃ��ɁA�������o�Ă��ē����Ă��ꂽ�Ƃ����`�����疼�t����ꂽ�炵���B |

|

�������ёт̃R�[�X���Ƃ���ǂ���J���A����ɓW�]���悭�Ȃ��Ă���B |

|

�V�F�O�T�@��ꌩ����i�U���ڕW���V�U�O���j

�C���������Ȃ�B���ёт��J���C��ɕ����ԗ當����������B

|

|

�U���ڂ���͖k�ł̔����Ɏ��t���A�z���̋}�Ζʂ��W�O�U�O�ɓo���čs���B |

|

�V�F�S�O�@���˂������i�V���ڕW���W�X�T���j�ɓ����B

�W���ڂ܂ʼn��X�Ƌ}�Ζʂ̓o�肪�����B�܂��ɁA�O���̋��˂������ɍ����|�������B |

|

|

|

�ӂƓo�R�H�̑����ɖڂ𗎂Ƃ��ƁA���ȍ��R�A�����ڂɂ��悤�ɂȂ�B |

�S�[���^�`�o�i |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���}�u�L�V���E�} |

�V���N |

|

|

�W�F�P�V�@�����@�W���P�P�Q�O��

���˂������̓����ɂ��錩����B�x�e��A�X�ɂW���ڂ�ڎw���B���̕ӂ�͊₪�S���S�������A�[���i���̂���R�[�X�ɂȂ��Ă���B�k�܂S�T�x�ɂ��闘�K���͕W�����P�O�O�O�����߂���ƍ��R�тƂȂ�B�ܓx�����łȂ��A�k�̑嗤����̊��C�����ꍞ�ނ��Ƃ��e�����Ă���B |

�y�V���Ɖ����` |

�@�@�@�當���܂ł͍q�H�łP�X�q�i�S�O���j |

|

�z���т̋}�o���������A����ƒ����R�̎R���������Ă����B |

�W�F�S�O�@�����R�i�W���ڕW���P�Q�P�W���j |

���˂�������o��蒷���R�ɓ����B�l���̎��E���J���A�R���ɐ�k���c�闘�K�R�̒������߂Ďp�������B���K�R�R���́A�X�ɕW�����T�O�O���ȏ��o�肫��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

�C�ʏ�ɂT�O�������ꂽ�t�� |

�@�@�@�@�k�ł���L�����������т̐��� |

�_�̔ޕ��ɑ��R�n���A�Ȃ� |

|

|

�����R�����╽�R�Ȕ�������������ƁA�Ԃ������̗��K�R�����������Ă���B�����R����Q�O���قǂ̋������B

|

�`�V�}�t�E���E |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�R���E�c�M |

|

�X�F�Q�T�@���K�R�������߂��A�X���ڂ�ڎw���B

���{�Ŗk�̖���́A�r�X�����ΎR�̐Ԓ������R�����ނ��o���Ă���B |

�C�����~�ݐ�D�̐��V�� |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����R���ቺ�Ɍ��n�� |

|

�X�F�S�T�@���O��̂X���ځ@�W���P�S�P�O��

�����͌g�уg�C���u�[�X���ݒu����A�x�����Ƃ�[���ȃX�y�[�X���m�ۂ���Ă���B��ʉ߂ɔ����ăG�l���M�[���[���A�̗͂̉�}��B |

�����`�y�V���̑Ί݂ɂ����˖���]�� |

�@�@������D�\��̗當���s���t�F���[�������� |

�C���x���P�C |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~���}�A�Y�}�M�N |

�G�]�c�c�W |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�G�]�m�n�N�T���C�`�Q�@ |

|

�X���ڂ���͍X�ɋ}�ΖʂƂȂ�A�ΎR���̍��I���͐ς����K����ő��������肵�Ȃ���R�[�X�ƂȂ�B���ʂ͐����ǁA���ʂ͂��Ԕ��̎Ζʂ��L����B |

�G�]�q���N���K�^ |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���V���q�i�Q�V |

|

|

|

�o�R���e�̎ΖʂɃG�]�m�n�N�T���C�`�Q�̌Q����������������B���Ƀ��V���q�i�Q�V�͍r�X�����Ζʂ̌���ꂽ�ꏊ�Ɉꊔ�ō炭���ߌ������������B |

|

|

|

�P�O�F�R�O�@�B�`�R�[�X�̕���_�ƍ������A�Ō�̐��O��ƂȂ�B |

|

|

|

�P�O�F�S�O�@�o�R�����~��ƕ��J�ŐZ�H���ꂽ�R���X���b�g�ƌĂ��ő�̓��T�d�ɒʉ߂���B���ɑ������キ�A�]�|�̊댯�����邽�߁A���G���ɑ�a����Ƃ��낾�B |

|

�R���X���b�g�����㕔����B�e�B�w��ȏ�ɋ����}�Ζʂ̊���ڂɂȂ��Ă���B�o�R�҂ɂ���čX�ɐZ�H���i��ł���悤���B |

�L�o�i�m�R�}�m�c�� |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n�N�T���`�h�� |

�R�P�����ƃG�]�m�n�N�T���C�`�Q |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~���}�n�^�U�I |

|

�P�O�F�T�T�@���K�R�R���ƃ��[�\�N�₪�ڑO�ɔ���B

�R�[�X���[�v��H��Ȃ���A��������������݂��ߎR�����K�i�ق���j��ڎw���B |

|

�P�P�F�O�O�@���K�R�R�����ɂ߂�B

�o�R�J�n����T���ԂS�O���A��������̎R���ɗ��B�R���͂R�U�O�x�̓W�]���J���A�͂邩�k���ɂ̓T�n�����A����ɂ͑��R�n���A�Ȃ�A�X�ɏ����ʊx�A�r���R�܂Œ��]�ł����B���̎����̎��E�Ƃ��Ă͋H�Ȃ��Ƃ炵���B���N�o���Ă���R�x�K�C�h�̘b�ł͂T�O��o���ĂP�x���邩�Ȃ����̍D�V�Ɍb�܂ꂽ�炵���B�O���܂ł̍r�ꂽ�V�C�ł́A�R���̋C���͂R���Ń_�E���𒅗p���Ă����������B�C�ەω����������̂��A���̎R�̓������B |

|

�I���������C���̊C�ݐ��ɗN�����_�̏�ɑ��R�n���L����B |

|

���K�R�͑o�������B���͕��i�ݓo���֎~�ɂȂ��Ă���B�W�����k����킸���ɍ������A�X��A�k����R���ƒ�߂Ă���B���[�\�N��͗n�₪�ʂ蔲�����Ղ��ł܂��Ăł����炵���B |

|

�㏸�C���ɏ���ė��K�R�R���܂Ŕ���c�o���������B����ȂƂ��܂ŗy�X����ė���Ƃ͋������B |

|

�n��̑͐ςłł����Ԓ������R���͐Ƃ��A���i��ł���B�n�₪����ł��R�ł͗��K���̊C�ݐ����`�����A�C��ɕ����ԌǍ��̓Ɨ����ɂȂ����B |

|

�當���̗當�x�͕W���S�X�O���B���{��Ⴂ���R�т��y���߂�R�ƌ����Ă���B����n�铇�̎R���ɏ����ȉ_�̉����ʂ��Ă������Ă����B |

|

�����`�̃y�V���ɂ���h�����Ă���y���V�������A�o�R�R�[�X����₦�������Ă���B�l���̊C�ォ�点��オ��Ɨ���̓o�R�͑��ɗނ��݂Ȃ����͂̂ЂƂ��낤�B |

|

�R�������̂��Ԕ��B�}�Ζʂŗ������邱�Ƃ��ł��Ȃ����A���F���Ԃ̍��R�A�����Q�����Ă���B���Ԃ�G�ߓI�Ƀ{�^���L���o�C�i���K���ŗL��j�ł͂Ȃ����Ǝv����B |

|

|

|

�P�P�F�Q�R�@���R�J�n�B

���܂ł��R���ɗ��܂肽���C������������A�X���ڂ܂ʼn������Ƃ���Œ��H���Ƃ�B

|

|

�P�R�F�O�T�@���K�R�����i�Ŕ͗��K�x�R�����ƂȂ��Ă���j�܂Ŗ߂�B�Â��K�C�h�u�b�N�ł͗��K�x�ƏЉ��Ă���̂ŁA�ŋ߂ɂȂ��ė��K�R�ɂȂ����悤���B |

|

�P�R�F�Q�T�@�����R�܂Ŗ߂�A�o�R�R�[�X���猩�邱�Ƃ��ł���Ō�̗��K�R���ʐ^�Ɏ��߂�B���������͔z���т��č��x�������A�R���̎��ётƂȂ�B |

|

�P�T�F�R�O�@��������n�������A�������������R����̉��肪�悤�₭�I���ɋ߂Â��B |

|

�P�T�F�R�T�@���H�Ńp�X�����ØI�ɗ������B

���K�R�ɍ~�����J���A�R�O���N�������h�߂���N���o���������B��ꂽ�̂�����Ă�����́A�₽���̂ɂ₳�����B�����Ɏ����A��A��ň���ł݂Ė����̗R���ɔ[������B�퉷�ɖ߂��Ƃ��Ö��������悤���B

�P�T�F�T�O�@�o�R���̖k�[��c��ɖ߂�B

�o��o������P�O���ԂR�O���A�W�����P�T�O�O���̃n�[�h�ȓ��A��o�R���I������B |

|

�P�V�F�P�T�@�h�ɖ߂�ꕗ�C���тāA�[�H�܂ō`���U�Ă���ƁA�t���s���ŏI�ւ̃t�F���[���o�q���čs���B�����o�������K�R�̎R�ŃR�[�X���^���ʂɊm�F�ł���̂��f���炵�����i���B |

|

�P�W�F�O�O�@�y���V���������̐V�N�ȋ��L���g�������������ԁB�{�̃E�j�A�z�^�e�A�J�j�A�j�V���Ȃǂ������J�ɒ������ꂢ�čō��ɔ��������B����łP���Q�H�W�C�O�O�O�~�Ƃ͋����̐U�镑���ł���B�������A���X�܂Ő��|���s���͂��A�z�c�̏グ�������痁�߂̌����܂ł���Ă����B���߂ΓV�R����܂ő��}�����Ă����喞���̏h���B�R�����ɔ��܂邮�炢�̂���ŗ������A�v��ʂƂ���Ŋ����̊�тɐZ��B�k�C�̖L���Ȏ��R�̉��b�ɏ��荇���Ăق�Ƃ��ɂ悩�����B |

|

�V���P�O�����H��A�當���s���t�F���[�̏o�q�܂Ŏ��Ԃ�����̂ō`�����U������B�C���������قǓ����Ő���ł���B�┑����t�F���[�̑O�ł̓E�j�����Ő������}���Ă����B

|

|

�X�F�Q�T�@�����`���o�q���A�當���̍��[�`�Ɍ������i���W�T�O�~�j�B�����̉������班���؏�̉_���łĂ����B���炭����ƊC��͖��ɕ�܂�Ď��E�������Ȃ��Ȃ�B����̐��V����]�����B���̓V�C�\��Ƃ͂܂������ʐ��E�ɕς�����B

�P�O�F�O�T�@���[�`�ɓ��`���A�����h�����閯�h�ɉו���a����B

�P�P�F�P�O�@�H���o�X�œ���o�R���Ɍ������B���v���Ԃ͂W�������A�{�������Ȃ���֓����ƌ�̌v�悪���藧���Ȃ��Ȃ�B |

|

�o�X����~�肽�Ƃ��낪����o�R���ƂȂ��Ă���B�������瓍��W�]��܂ł͊ɂ₩�ȓo��̓�������A�r�������W���[�n�E�X�ɗ�����葕���𐮂���B�V��̉͂��܂���҂ł��Ȃ��B

|

|

����W�]��t�߂��炨�Ԕ����L����B��т͍��������̓��ʕی��Ɏw�肳��A�k�C���̓V�R�L�O���ɂȂ��Ă���B

|

���u���V�I�K�} |

|

�G�]�C�u�L�g���m�I |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���}�u�L�V���E�} |

�`�V�}�t�E���E |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~���}�L���|�E�Q |

|

�P�Q�F�O�O�@����W�]��ɒ��������A�Z�����̂��߂܂�������������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����܂ł͈�ʂ̊ό��R�[�X�ŁA�ʍs�����̂��鉼�ݕ�����Ԃ����A�S����S�D�T�������g���b�L���O�R�[�X�ɂȂ��Ă���B

����W�]�䂩�猳�n����܂łQ�D�T�����A�X�Ɍ��n���䂩��m���܂ł̂Q�����̃R�[�X�́A�Ȃ��炩�ȋN���̌����ԉ��̓����B |

|

��������������͕W���R�O�O���ȉ������A�߂��őΔn�g���Ƒ嗤����̊���������邽�߁A���ɂ��̋G�߂͔Z�����������₷���悤���B |

|

����Ă���Η��K�x�m�����Ȃ��������i�R�[�X�����A���̌��z�I�Ȍ��i���{���̗當�̊��Ȃ̂��낤�B |

|

�當���ł͕W���Q�O�O�����獂�R�тɂȂ�B���ɔG�ꂽ���R�A���͑N�₩���𑝂��A�Z���Ă�������炫�ւ��Ă���B |

���u���E�X���L�\�E |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~���}�L���|�E�Q |

���u���L���o�C�\�E

�i����R�[�X�̂ݕ��z�j |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�V�}�t�E���E

|

|

|

|

���ɕ�܂�g���b�L���O���[�g��������Ƃ͂Ȃ��B���R�ی�̂��߂̍��[�v�ɉ����āA���R�A�����Ϗ܂��Ȃ���i�ށB |

���u���V�I�K�} |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�G�]�{�E�t�E |

|

���n����܂ł̒��ԓ_�B���̕ӂ�̓L���o�C�̒J�ƌĂ�Ă���B |

�q�I�E�M�A���� |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~�\�K���\�E |

�G�]�J���]�E |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z���_�C�n�M |

|

�L���o�C�̒J�͎��n�Ŗؓ��ɂȂ��Ă���B�R�[�X�ň�ԕW�����Ⴂ�Ƃ����ʉ߂���B |

�~���}�L���|�E�Q |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�V�}�A�U�~ |

|

�ߎR�i�W���Q�R�R���j�܂œo�肪�����B���ŊC�ݐ����m�F�ł��Ȃ����A�͂��ɔg���������������Ă���B |

���n����܂łW�O�O�� |

�@�@�@�@����̐��V�͂ǂ��ɏ��������H |

���Ԃ�A�ߊ�H |

�@�@�@�@�@�@�@�@���ɉB��邨�Ԕ��̒f�R |

|

�P�R�F�P�O�@���n����i�W���Q�P�O���j�ɓ����������A���ς�炸��������Ȃ��B |

|

���n���䂩��͒m���܂łȂ��炩�ȉ��蓹�ƂȂ�B |

���u���\�E |

�P�R�F�R�T�@�I�_�m�����ɓ����B

|

|

�當���̓�[�A�m���̒��������Ă���B�H���o�X�̏I�_�ɂȂ��Ă��邪�A���������Ȃ̂Ŗk�̃J�i���A�p�[�N�܂ő����������Ƃɂ���B |

|

�k�̃J�i���A�p�[�N�܂Œm���o�X�₩��u�˂�o��k���P�O���ƂȂ��Ă������A�ē��\�����s���m�œr�������ԈႦ�Ă��܂��B�g�i���S���剉�f��̃��P�B�e���s��ꂽ�Ƃ��낾���A�w�i���闘�K�R�������Ȃ��̂��c�O���B���P�̕���ƂȂ�����[���w�Z�����Z��ۑ����Ă���B

��������X�ɂP�O���قǕ����A�C�݂ɏo��ƍ��i�����Ƃ��j�o�X�₪����A�P�S�F�T�T���̃o�X�ɏ�Ԃ��č��[�̃t�F���[�^�[�~�i���ɖ߂�B

�h�����閯�h�̓^�[�~�i������k���P�����炸�̂Ƃ���ɂ���B�[�H�O�ɋ߂��̓V�R����u�����䂫�̓��v�̊����������炢�������ς܂��B |

|

���h�u�₴��v�͋��t�h�ŐV�N�Ȗk�̋��L�����[�̐H��ɕ��ԁB�[�H�͖k�C�^�R�̃V���u�V���u�łP��܂Ń^�R�̂�����肪�ł���B���ɗ��Ė������������{�̐��E�j���ł�B���̓��̓A���r�̎h�g���t���A�C�N�������̐H���ɂ������ɖ�������B���H�͐��z�b�P�̃`�����`�����Ă����U�镑���A�k�C�̍K��H�ׂ������ƂȂ����B |

|

�V���P�P���A�W�F�S�O���[�`���t�F���[�i���Q�C�R�V�O�~�j�ɏ�D���A�t���`�Ɍ����o�`����B

�P�O�F�R�T�@�t���`�ɓ����B

���D��A�s���ɂ���k�s��ɗ������уK�j�B���Ă���Ϗ��q��ڎw�����A���H���[��ւ̃t�F���[�𗘗p����̂Ŏ��Ԃɗ]�T������B�I���������C����쉺���A���G���瓹�����ɏo���Ƃ���Ői�H��ύX���A������o�R���ĕx�ǖ�Ɏ���A�������̐芥�h�b���瓹�����ɏo�ēϏ��q�ɖ߂����B

�Q�P�F�O�O�@�Ϗ��q�`�ɓ����B

�߂��̃R���r�j�ŗ[�H�B���ď�D�葱�J�n��҂B

�V���P�Q���A�[��P�F�R�O�Ϗ��q�`���o�q���A�P�X�F�S�T���`�ɓ����B���D��A�k�֓��������֓��𑖂�A���B���Ԃ̑����s�����P�O�U�O�����ŗ��K�E�當�c�A�[���I����B

|