|

4月6日、世界遺産姫路城と天空の城竹田城跡、そして世界遺産厳島神社、萩、錦帯橋などすべて始めて行く名勝地を3日間で巡るツアーに参加した。

初日は東京10:10発のぞみ23号で広島に到着し、宮島口から厳島神社にフェリーで渡る。昨日までの雨は上がり、干潮の神殿で拝観を済ます。 |

|

2日目は宮島口にある宿泊ホテルを出発して山陽道を走り約40分で岩国の錦帯橋に到着した。桜の満開時期が過ぎているが寒気が南下し3月上旬の寒さに逆戻り。幸いなことに散り残った桜を楽しみながら自由散策(50分)する。

岩国は佐々木小次郎の出生地だった。 |

|

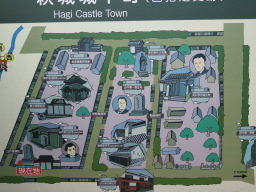

次はi維新の原動力となった逸材が育った萩に向かう。萩の城下町をガイドと散策するが、短時間(30分)の行程しか取れないため不満が残る。NHKの花燃ゆ大河ドラマ館見学などはカットしもっと史跡探索をもっと増やすべきである。

<散策ルート>

円政寺→木戸孝允旧宅→菊屋家住宅→高杉晋作誕生地 |

日本の道100選「菊屋横町なまこ壁の小道」 |

高杉晋作誕生地 |

|

|

|

萩焼会館で昼食後、秋吉台の鍾乳洞を観光する。バスは特別天然記念物に指定されているカルスト台地を巡り秋芳洞黒谷入口に到着した。黒谷からは徒歩の下りコースになっていて、3億年のタイムトンネルの中を進む。洞内の観光コースは約1kmだが、洞窟の空間規模では日本一の広さであろう。 |

|

洞内は地下水によって造り出された神秘的な鍾乳石を探勝できる。黄金柱や百枚皿など見どころがたくさんだ。 |

|

秋吉台から下関に移動する。関門海峡が一望できる火の山公園に着いた。ここからの眺望は源平合戦の壇ノ浦や武蔵と小次郎が決闘した巌流島も見渡せる。本州と四国の最短距離の地点に架かる関門橋を渡り、新門司港が今日の最終到着地となる。

新門司港から阪九フェリー18:40発に乗り、瀬戸内海を航行して翌朝神戸に入港する。 |

|

3日目、いよいよ待望の姫路城探勝の日になった。阪九フェリーは5:50ほぼ定刻通り鳴門大橋を通過した。 |

|

日本初の世界文化遺産(法隆寺と同時に)に指定された姫路城。白鷺のような白い壁が美しい姫路城は別名”白鷺城”と呼ばれている。昭和の大修理以来50年が経過し、5年をかけたリニューアル工事が完了して今年3月27日にお披露目となったばかりだ。 |

|

大天守登閣は当日整理券が配布され、先着順に上限15000枚となっている。大混雑が予測されているが、9:30開場して間もない時間に難なく入場できた。見学路はすべて一方通行で後戻りができない。順路は菱の門から、いの門、ろの門、はの門と順に進み大天守へと向かう。 |

|

|

|

5層6階の木組みの模型。昭和の大修理では一度解体され補修して再度組み立てられた。 |

|

東西に2本の心柱(長さ25mで最上階の床下を支えている)がある。

昭和の大修理では1本が腐敗のため新品に交換された。 |

|

飾り屋根「破風」の内部。ここから外敵に備えて見張りをしていたらしい。 |

|

西大柱と大天守最上階床の梁組。木造建築の粋を尽くした強固な構造になっている。 |

|

いよいよ大天守の最上階に到着した。眼下に姫路市内を見下ろして立つ鯱は威風堂々としている。 |

|

姫路城の瓦は、平瓦と丸瓦を交互に組み合わせた本瓦葺。継ぎ目には真っ白い漆喰が一面に施されている。

西の丸の方向を望むと巨大な要塞の頂点にいることが実感できる。 |

|

|

|

|

|

屋根瓦には多様な歴代城主の家紋がいくつも現存している。鬼瓦には豊臣秀吉の家紋「五七桐」と、軒丸瓦には池田輝政の家紋「揚羽蝶」が一つに組まれているのも、築城から度重なる増改築と修理を幾度と繰り返してきた歴史がうかがえる。 |

|

東大柱の上部。西大柱と二本の心柱構造で大天守を支えている。 |

本丸からそそり立つ大天守を見上げる |

りの門

本丸の石垣と大天守 |

|

ぬの門を通り抜けると扇の勾配と呼ばれる美しい曲線の石垣が現れる。上に行くほど反り返り、敵がよじ登れない工夫がある。 |

|

順路は菱の門に戻り、西の丸に向かう。ここからの眺望は小天守と大天守の連立式天守が一番美しく見える。 |

|

咲き誇る桜から垣間見た姫路城のベストショット。純白に輝く天守閣に淡い桜の縁取りを配してみた。 |

|

西の丸の外周を連なる櫓群の百閒廊下から見た姫路城。背後の断崖や狭間(さま)を見ると厳重な防備を持つ城郭であることがわかる。 |

|

百閒廊下の先端にある化粧櫓の窓から見た城郭。ここは千姫が休憩所として使用したことが名称の由来になった。部屋には極彩色の豪華な装飾が施されていたらしい。 |

|

出発点の菱の門に戻り姫路城約4時間の探索が終わる。

次は最終目的地の竹田城跡に向かう。 |

|

|

|

天空の城「竹田城」は姫路より山間に入った朝来(あさご)市にある。 |

|

別名、日本のマチュピチュと呼ばれている国史跡の山城に到着。バスは山腹にある駐車場の山城の郷まで行き、マイクロバスに乗り換え更に中腹の駐車場まで行くことができる。ここからは山道を徒歩で30分ほど歩くと竹田城跡の入口となっている。 |

|

|

| 北千畳から見た城跡 |

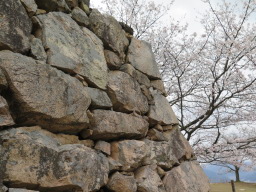

石垣は穴太(あのう)積み |

|

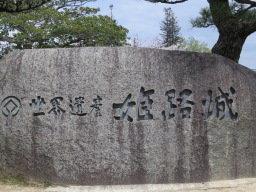

播磨、丹波、但馬の交通上の要所に築城されたが、関ヶ原の役後(1600年)廃城となり石積だけが現存している。元々築城前は岩山で、これを切り出しながら石積みし、山城を完成させた。 |

|

一番高い石積みが天守台。石垣の強度が増し、崩れにくくするために算木積みの技法が取り入れられている。

|